In meiner Magisterarbeit habe ich die Werkzeuge meines Studiums der Neuesten Geschichte, Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaft angewandt, um einen komplexen Problemfall in unserer Gesellschaft ganzheitlich zu untersuchen. Die Arbeit trägt den Titel „Die Geschichte des Lechs zwischen ökonomischer Nutzung und ökologischer Bewahrung. Das Beispiel des Kraftwerk-Bauvorhabens der E.ON Wasserkraft GmbH vor Augsburg seit 2009.“ Es wurde eine historische Längsschnitt-Analyse kombiniert mit einer aktuellen Querschnitts-Analyse der politischen, ökonomischen und rechtlichen Faktoren. Das Ergebnis sollte einen „neutralen Boden“ aus wissenschaftlicher Information für die damals aktuelle Debatte erarbeiten.

Hintergründe zum Forschungsprojekt

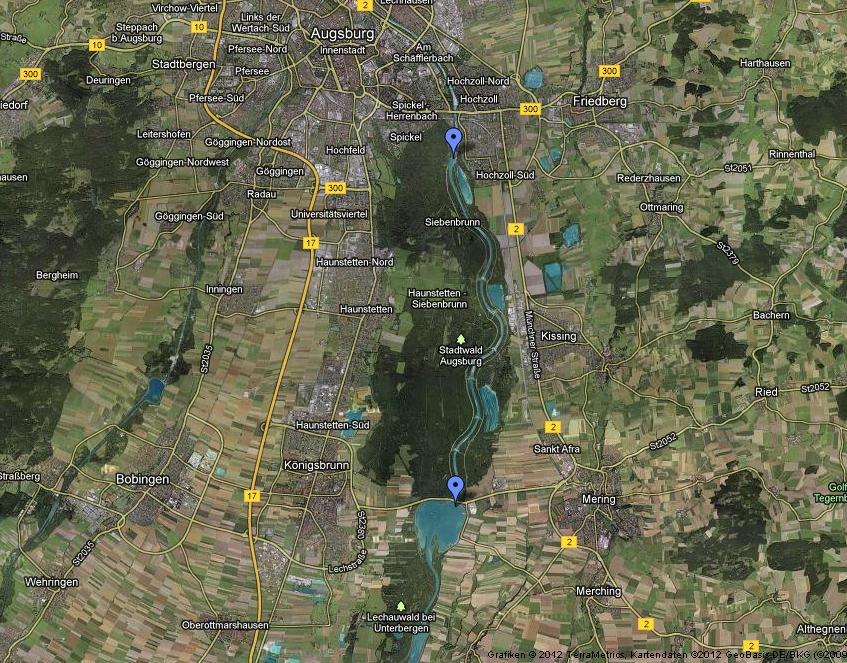

Seit 2009 berichtete die Augsburger Allgemeine Zeitung über den geplanten Bau von einem bzw. bis zu sechs Wasserkraftwerken am Lech südlich vor Augsburg durch die E.ON Wasserkraft GmbH. Der Antrag von E.ON auf Wasserrecht bei der Stadt Augsburg in diesem Jahr löste eine Gegenbewegung durch eine breite Front von Augsburger Vereinen (der „Lechallianz“) sowie regionalen Politikern aller Ebenen aus. Grund für deren Protest waren naturschützerische Motive. Das angestoßene Verfahren selbst war jedoch kein politisches, sondern ein rechtliches in Form einer Planfeststellung.

Will man den aktuellen Konflikt in seiner Gänze begreifen, muss man den Bogen weiter spannen. Die E.ON Wasserkraft GmbH besaß eine Konzession für den Ausbau des deutschen Teils des Lechs südlich von Augsburg, weil der Konzern Rechtsnachfolger des teilstaatlichen Unternehmens Bayerische Wasserkraftwerke AG (BAWAG) war. Diese wurde 1940 zum energiewirtschaftlichen Ausbau der 120 km langen Lech-Strecke zwischen Füssen und Augsburg gegründet und erhielt 1940 eine Konzession, um den Lech mit 26 Wasserkraftwerken auszubauen. Der Plan für den Ausbau war 1940 bereits ausgearbeitet und wurde bis 1984 weitgehend umgesetzt. Die zwei ursprünglich vor Augsburg geplanten Kraftwerke sparte die BAWAG jedoch aus. Ende der 1980er-Jahre gab es hier eine Diskussion über Pläne der BAWAG, diese Kraftwerke zu realisieren. In den 2000er-Jahren gab es mehrere Anträge anderer Investoren bei der Unteren Wasserrechtsbehörde der Stadt Augsburg, die Kraftwerke an dem Flussabschnitt errichten wollten – Diese wurden jedoch aufgrund der Konzession an die BAWAG bzw. E.ON Wasserkraft GmbH stets wieder zurückgezogen. Anfang 2012 hatte nun aber ein Investor, dessen Antrag abgelehnt wurde, dagegen eine Klage eingeleitet.

Anlass der aktuellen Widerstandsbewegung war, dass die beteiligten Bürger und Politiker meinten, der Lech sei bereits genug ausgebaut, und dass nun der Naturschutz an den letzten frei fließenden Flussabschnitten in den Fokus rücken müsse. Kraftwerksgegner hoben die Einzigartigkeit der Landschaft und ihrer Biodiversität in dem Gebiet hervor und zweifeln an den Aussagen seitens E.ON, dass ein Kraftwerksbau in Einklang mit der Natur möglich sei.

Der Lech war zu dieser Zeit bereits stark ausgebaut und hatte längst den Status eines Hybridgewässers zwischen Fluss und See erreicht. Seit den ersten koordinierten Flussbegradigungen zur Landgewinnung und zum Hochwasserschutz Mitte des 19. Jahrhunderts hatte der Lech seine Eigenschaft als frei fließender Wildfluss immer mehr verloren. Die Begradigungen führten zur Eintiefung des Flussbetts – mit der Folge, dass der Grundwasserspiegel sank und dadurch die umgebende Landschaft verändert wurde. Die Installation von Querbauwerken, um den Abtransport von Geschiebe zu verhindern, reichte auf Dauer nicht aus. Der oben genannte Ausbau des Lech südlich von Augsburg mit 24 Wasserkraftwerken und Stauseen bis 1984 stellte die letzte Episode des Flussausbaus dar: Durch die Stauung des Flusses konnte man die Fließgeschwindigkeit und damit die Eintiefung verringern und gleichzeitig auch noch Strom gewinnen – allerdings mit genannten starken Veränderungen von Landschaft, Flora und Fauna.

Der nun zur Verbauung geplante Flussabschnitt lag in einem seit 1942 bestehenden Naturschutzgebiet, das außerdem den europäischen Schutzstatus eines Fauna-Flora-Habitat-Gebiets (FFH-Gebiet) hatte, und der engeren Schutzzone WII eines Trinkwasserschutzgebietes. Im Jahr 2000 trat außerdem die als restriktiv geltende Wasserrahmenrichtlinie der EU in Kraft, nach der ein Gewässer in seinem ökologischen Zustand durch Eingriffe nicht verschlechtert werden sollte. Und 2010 leitete das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth Untersuchungen ein, um den Lech unter anderem in der Strecke vor Augsburg unter dem Namen „licca liber“ zu renaturieren. Die von der letzten rot-grünen Bundesregierung initiierte Energiewende sowie der „Ausstieg vom Wiederausstieg“ der schwarz-gelben Regierung aus dieser Energiewende 2011 gaben dem Konflikt noch zusätzliche Brisanz: Es handelte sich um Grundsatzentscheidung zwischen dem Schutz einzigartiger Biotope auf der einen und ökonomischer Nutzung von Wasserkraft im Rahmen der Energiewende auf der anderen Seite – Ein klassisches Dilemma.

Ergebnis der Arbeit

Der Rahmen für die damalige Flussbaupolitik in Bayern war in seinem Kern seit dem 19. Jahrhundert entstanden. Mit der Zeit war es technisch möglich geworden, Flüsse dauerhaft zu begradigen. Neue Möglichkeiten des Wasserbaus wurden genutzt, um Flüsse in ihrer als Bedrohung empfundenen Wildheit an die zivilisatorischen Bedürfnisse des Menschen anzupassen. Diese waren vor allem Schiff- und Floßfahrt, die Gewinnung von Kulturland und der Schutz vor Überschwemmungen. Bis 1930 war ein Großteil der Längskorrekturen abgeschlossen. Parallel dazu entwickelten sich die Grundlagen für das moderne Wasserrecht: Zuerst erfolgte ein Prozess der Verrechtlichung von Flussnutzungen, der Entwicklung hin zu einem moderneren Eigentumsbegriff und einer Kodifizierung und Vereinheitlichung von Rechtsbestimmungen. Der Charakter des Wasserrechts als privates Interessenausgleichsrecht wurde seit den drei Wassergesetzen von 1852 zunehmend ergänzt durch eine wachsende öffentlich-rechtliche Komponente. Mit der Zeit entstand außerdem eine umfassende öffentliche Wasserbauverwaltung, die ab 1902 die bis heute charakteristische Dreigliederung von Oberster Behörde, Mittelbehörde und Unterer Behörde annahm und seit 1909 komplett beim bayerischen Staat angesiedelt war. Mit der Zeit entstanden einheitliche staatliche Genehmigungsvorschriften für wasserbauliche Aktivitäten. Das Wasserhaushaltsgesetz von 1962 führte erstmals eine komplette öffentliche Zuständigkeit für den Unterhalt von Flüssen ein.

Seit der Einführung einer umfassenden Naturschutzgesetzgebung und -verwaltung im dritten Reich wurde der rein kulturbauliche Charakter des öffentlichen Wasserbaus sukzessive ergänzt durch eine naturschutzorientierte Perspektive. Diese Komponente gewann vor allem seit der Konsolidierung staatlicher Umweltpolitik in den 1970er-Jahren auf Bundes- und Landesebene immer mehr Gewicht. Schließlich war es auch der starke Einfluss von umweltrechtlichen Vorgaben auf europäischer Ebene, der dazu beitrug, dass der Umfang von Genehmigungsschriftgut für Kraftwerksbauvorhaben seit den 1970ern aus Sicht von im Wasserbau tätigen Fachleuten explodiert ist. Aus ersten Naturschutzbeauftragten, die eine Beratungsfunktion hatten und deren Einfluss zu Zeiten eines noch kaum etablierten Naturschutzrechts vorwiegend von ihrem persönlichen Engagement abhing, entwickelte sich in diesem Bereich mit der Zeit eine bürokratisierte Genehmigungsverwaltung. Dieser Entwicklung der „Ökologisierung“ des Wasserbaus trug auch Rechnung, dass sich dessen traditionelle Ansiedelung bei der Obersten Baubehörde zum Umweltministerium verlagerte.

Aus technischer Sicht zogen die Folgen der ersten Flussverbauungsphase stets die Notwendigkeit weiterer Nachbesserungsmaßnahmen mit sich.

Aus technischer Sicht zogen die Folgen der ersten Flussverbauungsphase stets die Notwendigkeit weiterer Nachbesserungsmaßnamen mit sich. Der Augsburger Historiker und Philosoph Dr. Stefan Lindl charakterisierte diese Entwicklung so, dass der Mensch im 19. Jahrhundert die von ihm als bedrohlich empfundene „Wildheit“ des Flusses durch ingenieurbauliche Überformung an seine Bedürfnisse anpassen wollte und somit jedoch ein System schuf, das nicht mehr selbsterhaltend, sondern in seiner Stabilität vom korrektiven Eingriff des Menschen abhängig war.1 Auf die problematische Interimslösung der Stützwehre zur Sohlstabilisierung folgte bald die „volkswirtschaftlich sinnvollere Lösung“ 2 einer Stabilisierung durch Flusskraftwerke mit Staustufen. So wurde die entfesselte Eigendynamik der Flusskultivierung mit der Dynamik der immer drastischer ansteigenden Elektrifizierung der Gesellschaft verbunden. Nachdem sich die Erzeugung von Strom aus Wasserkraft seit Anfang des 20. Jahrhunderts in Dreißigjahresschritten jeweils zu verdoppeln schien, war sie mittlerweile an einem Wert angelangt, an dem das Potenzial größtenteils ausgereizt war. Die letzte Studie zum gesamtbayerischen Ausbaupotenzial für Wasserkraftnutzung aus dem Jahr 1995 ging von einem maximalen Potenzial von 14,4 TWh pro Jahr aus – 13.315 GWh waren 2011 erreicht, was gut 92% entsprach.

Somit war seit den 1970ern eine Entwicklungslinie erkennbar, die nun historisch neue Anforderungen an den Wasserbau stellte: Auf der einen Seite stand die Ökologisierung und Naturschutzdurchdringung der Gesetzgebung. Auf der anderen Seite hatten sich neue Anforderungen vonseiten der Energiepolitik entwickelt. Der Druck auf den Ausbau der Wasserkraft ging seit der Nachkriegszeit mit ihrer Energienot immer mehr zurück, weil andere Energiequellen sie entlasteten – Dies war zuerst die Wärmekraft und seit Ende der 1970er-Jahre massiv die Kernkraft. Dafür kam, vor allem seit der Jahrhundertwende, neuer Druck auf durch eine nun immer wichtiger werdende Energiewende vor dem Hintergrund des Klimaschutzes und des Ausstiegs aus der Atomkraftnutzung. Diese beiden Entwicklungen wirkten seither auf die Regierung wie die Forderung nach einer „Quadratur des Kreises“, was sich auch in deren aktueller Wasserwirtschaftspolitik niederschlug: Die Ausbaupläne überstiegen das Höchstpotenzial, das in der aktuellsten gesamtbayerischen Studie geschätzt worden war3 sollten aber vor dem Hintergrund strenger rechtlicher Auflagen umweltverträglicher denn je ausgeführt werden.

Vor diesem Hintergrund war nun die Entwicklung des Lechs zu sehen. War er von den Korrektionen und vom Wasserkraftausbau her im gesamtbayerischen Kontext eher ein „Spätberufener“, so erfolgte seine Umgestaltung umso radikaler, sowohl beim Längsausbau als auch beim Wasserkraftausbau.4 Historisch neu war dabei nicht die Einwirkung des Menschen auf den Fluss aus Gründen des Hochwasserschutzes oder der Wasserkraftnutzung, sondern deren konsequente, flussübergreifende Durchführung. Während der Ausbau im 19. Jahrhundert wohl breite gesellschaftliche Zustimmung erfuhr, gab es seit den 1950er-Jahren erstmals beachtliche naturschützerische Kämpfe gegen den Ausbau. Die Gestaltung des Lechs wurde nun von zwei Akteuren durchgeführt: Dies war zum einen die staatliche Wasserbauverwaltung, deren Arbeit stark dadurch geprägt wurde, dass sie den Folgen alter Korrektionen hinterherlaufen musste. Der andere Akteur war die BAWAG. Sie wurde aus dem Anlass einer Zeit akuten Energiemangels zu Beginn des Zweiten Weltkriegs gegründet und war als ein Kompromiss zwischen persönlichen Interessen hochrangiger NSDAP-Funktionäre in der Staatsverwaltung und strategischen Interessen damaliger Großkonzerne des Energiesektors entstanden. So entstand ein Hybrid aus renditeorientiertem Unternehmen und wasserbaulicher Behörde, das konsequent den Flussausbau mit Wasserkraftwerken nach einem Gesamtplan von 1940 vorantrieb. Dabei war das Unternehmen gesichert durch eine Konzession aus demselben Jahr, und aufgrund seiner Machtverschränkung mit der Verwaltung war ihm nur wenig entgegenzusetzen. War die BAWAG als halböffentliche Einrichtung jedoch direkt den Staatsinteressen verpflichtet, machte die Privatisierung sie zu einem Unternehmen, das als einzigen Zweck die Renditeerzielung für seine Kapitalgeber hatte: Seither musste die Koordination mit den Zielen staatlicher Energiepolitik über bilaterale Absprachen und Vereinbarungen erfolgen. Hatte der Konzern auch seit den 1960er-Jahren an internem Einfluss auf Genehmigungsverfahren verloren, so blieb doch das Problem einer demokratischen Rechtfertigung des eigenen Handelns der Öffentlichkeit gegenüber – und vor dem Hintergrund einer heute bestehenden emanzipierten bürgerlichen Naturschutzbewegung war dies vermutlich noch schwieriger geworden. Die Politik schien seit den 1950ern auf Landesebene an Macht verloren zu haben, was die Einflussnahme auf die Realisierung von Wasserkraftanlagen anging, hier auf der lokalen Ebene aber engagierter und bürgernaher geworden zu sein, wie der Vergleich der Aktivitäten in der Vorgeschichte und damals zeigte.

Die wasserbaulichen Eingriffe veränderten den ökologischen Charakter des Flusses radikal – Jeder Schritt hatte weitreichende Konsequenzen für die komplexen, interdependenten Gefüge des Flussökosystems. Dies zeigte sich besonders am Flussabschnitt zwischen der Staustufe 23 und dem Hochablass. Obwohl er damals die längste noch frei fließende Strecke am bayerischen Lech war, war auch er durch bisherige Eingriffe erheblich verändert: Zurückgeblieben vom einst florierenden Biodiversitätszentrum waren letzte Flecken und Restbestände, die langfristig in ihrer Existenz bedroht waren. Wo früher aber der Eigenwert der Natur als Werk der Schöpfung, ihre Schönheit und ihr Erholungswert für den Menschen im Mittelpunkt naturschützerischer Argumentation standen, war die heutige Debatte auch stark von dem Aspekt des Artenschutzes geprägt.5 Geblieben war aber das Bedürfnis, etwas Unwiederbringliches in seinem Bestand zu erhalten, wobei die Art der Nutzung und der Durchdringung der Materie dann die Sache jedes Einzelnen und auch jeder neuen Generation sein sollte. Die Option einer Revitalisierung zeigte nun jedoch eine Alternative zur Sanierung des Flusses durch weitere Verbauung auf, auch wenn sie als „volkswirtschaftlich weniger sinnvoll“ gesehen werden konnte als der Ausbau mit Wasserkraftwerken, und keinen Beitrag zur Energiepolitik zu leisten vermochte.

Man kann den Lech und seine Landschaft auch subjektiv für schön und natürlich empfinden, wenn beides ausschließlich von Allerweltsarten geprägt ist. Im Rahmen einer biodiversitätsorientierten Sichtweise ist hier allerdings der Verlust seltener Arten zu beklagen.

Die damalige Situation an dem Flussabschnitt vor Augsburg war nun durch die verschiedenen, jeweils über lange Zeit tradierten Gebietsansprüche geprägt: Diese waren die Schutzstatuten der Naturlandschaft im Augsburger Stadtwald und der Trinkwasserversorgung dort, die Gewässerunterhaltspflicht des Freistaats für den Flussabschnitt und die Konzessionsansprüche der E.ON Wasserkraft GmbH für eine Bebauung des Flussabschnitts. Hinter den verschiedenen Gebietsansprüchen standen verschiedene Nutzungsinteressen der Akteure. Der Modus, mit dem diese verschiedenen Ansprüche gegeneinander abgewogen werden sollen, funktionierte dabei nach einem bürokratisch-rechtsstaatlichen Prinzip und nicht nach einem politisch-demokratischen – das hieß, die Akteure mussten sich in letzter Konsequenz rechtlichen Mitteln bedienen, etwa der Einbringung rechtlicher Einwände im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens. Diese umfassenden rechtlichen Regulierungen schufen dabei für E.ON bildlich gesprochen einen schmalen Korridor, durch den sie ihr Vorhaben lotsen musste. Die bürgerlichen Naturschützer konnten dabei versuchen, öffentlichen Druck zu erzeugen und auf politische Entscheider einzuwirken, die Einfluss auf Ermessensspielräume im Rechtsverfahren haben. Die Untersuchung des Falls zeigte, dass der Naturschutz hier seine Machtressourcen hatte: So ging von der Naturschutz-Szene ein spürbarer Einfluss auf lokale Politiker als Volksvertreter aus. Dies traf auch auf die Presse zu: Die Naturschützer waren vor Ort und konnten durch Pressemitteilungen und -terminen sowie anderen Veranstaltungen Agenda Setting betreiben. Die E.ON Wasserkraft GmbH hatte dafür, wie es scheint, auf der rechtsstaatlich-administrativen Seite mehr Ressourcen: Sie konnte ihre Projektpläne so lange nachbessern und anpassen, bis es den formellen Anforderungen des Verfahrens entsprach, ohne dass hier demokratischer Druck von außen direkt etwas ausrichten konnte. Trotzdem war dieser Druck der öffentlichen Meinung für das Unternehmen bedrohlich, wie seine Bemühungen in der Öffentlichkeitsarbeit für das Projekz zeigten.

Insgesamt scheint der Hauptkonfliktpunkt um den Flussabschnitt vor dem Hintergrund der historisch entstandenen Lage ein Verteilungskampf um knappe Ressourcen zu sein

Insgesamt schien der Hauptkonfliktpunkt um den Flussabschnitt vor dem Hintergrund der historisch entstandenen Lage ein Verteilungskampf um knappe Ressourcen zu sein: Für die Naturschützer ging es um letzte, in ihrem Erhalt bedrohte Reste einer in dieser Form sehr selten gewordenen Naturlandschaft, für die E.ON Wasserkraft GmbH ging es um die Erschließung letzter Restpotenziale von ungenutzter Wasserkraft in ihren Konzessionsgebieten, die auch vor dem energiepolitischen Hintergrund der Energiewende zu sehen war. Noch knapper zusammengefasst wurde daraus wieder der Titel dieser Arbeit: ökonomische Nutzung versus ökologische Bewahrung. Während die Naturschutzseite die beiden Aspekte als unversöhnliche Gegensätze sah, hielt die E.ON Wasserkraft GmbH die Vereinbarkeit dieser beiden Ansprüche jedoch für möglich. Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth wiederum musste im Spannungsfeld zwischen diesen beiden Polen eine „Optimierung unter Nebenbedingungen“ durchführen: Es musste seine eigene Aufgabe der Sohlstabilisierung im Rahmen des dafür gegebenen rechtlichen Rahmens lösen und gleichzeitig in einer offenen Planung des Konzepts einen Kompromiss zwischen den Ansprüchen der Energieerzeugung und des Naturschutzes finden.

Schluss & Ausblick

Der damalige Zustand des Lechs war nicht „gottgegeben“, sondern die Folge bewusster Entscheidungen und auch Entscheidungskämpfen in der Vergangenheit. Die Entscheidung über eine zeitgemäße Gestaltung des Flusses war wieder eine historisch einzigartige, mit deren Folgen sich spätere Generationen einmal auseinandersetzen mussten.

In dem weit gefassten Thema, das diese Arbeit behandelte, blieben in der Folge noch viele Forschungslücken zu schließen. So konnte aus Kapazitätsgründen nicht auf die Veränderung des österreichischen Teils des Lechs eingegangen werden6 und auch die Situation am Lech nördlich von Augsburg blieb unterbelichtet.7 Über den Lech südlich von Augsburg hätte primär über die Zeit vor den 1980ern eine ausführliche archivalische Quellenrecherche und -auswertung detailliertere Ergebnisse liefern können, als es diese Analyse der eher spärlich vorhandenen Literatur zu dem Thema konnte. Über den Zeitraum ab 1980 sollte wohl erst das Verfallen der archivalischen Sperrfrist mehr offenbaren, zumindest vonseiten der Verwaltung. Allerdings waren hier Interviews mit Zeitzeugen eine sehr wertvolle Quelle, deren Potenzial im Rahmen dieser Arbeit natürlich noch lange nicht ausgeschöpft werden konnte. Hier wäre auch besonders der Zugang zu Privatsammlungen der damals involvierten Personen interessant gewesen: Dies galt vor allem für die Naturschutzbewegung. Vonseiten der E.ON Wasserkraft GmbH wäre dabei wohl weniger zu erwarten gewesen: Alle Dokumente der BAWAG, die nicht mehr für den laufenden Betrieb benötigt werden, wurden vernichtet. Eine Anfrage bei dem Unternehmen nach Quellen war, trotz grundsätzlicher Kooperation des Pressesprechers Christian Orschler, nicht sehr ergiebig gewesen. Jedoch fanden sich beim Bayerischen Wirtschaftsarchiv in München Bestände der Bayernwerk AG und der VIAG, in denen auch Informationen zur BAWAG zu finden waren, sowie einige Geschäftsberichte der BAWAG. Quellen aus staatlicher Sicht fanden sich auch im Bayerischen Hauptstaatsarchiv in München.

Insgesamt kamen in einer interdisziplinären Ringvorlesung an der Universität Augsburg im Sommersemester mit dem Titel „Der Lech – Geschichte und Zukunft“8 mehrere interessante, an der Universität angesiedelte Projekte zum Vorschein, die sich mit der neueren und neuesten Geschichte des Lechs befassten. So beschäftigte sich der Lehrstuhl für Bayerische und Schwäbische Landesgeschichte von Frau Prof. Dr. Marita Krauss damals mit der Geschichte des Lechs im Vergleich mit der Isar.9 Frau Prof. Dr. Sabine Timpf vom Lehrstuhl für Geoinformatik an der Universität Augsburg stellte am 21. Juni 2012 das Projekt „Lech digital“ vor: Dies sollte eine Art digitale Open Source-Sammlung von allen verfügbaren Informationen über den Lech werden und beschäftigte sich vor allem mit der geoinformatischen Visualisierung des Landschaftswandels des Flusses im Laufe der Geschichte. Und Dr. Oliver Böhm, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Physische Geografie und Quantitative Methoden, stellte am 31. Juni 2012 ein DFG-Forschungsprojekt über die Sammlung und Auswertung historischer Hochwasserdaten vor. Dr. Eberhard Pfeuffer äußerte in einem persönlichen Gespräch die Beobachtung, dass das Interesse am Lech in Augsburg in den letzten Jahren spürbar gestiegen war: Während Vorträge zu dem Fluss früher ein Nischendasein fristeten, seien sie jetzt plötzlich regelmäßig gut besucht gewesen. In diese Entwicklung passte auch gut die Dichte von neu erschienenen Überblickswerken über den Lech in diesem Zeitraum.

Download der Magisterarbeit

Download

Literatur und Fußnoten

- Lindl, Stefan/Soentgen, Jens: Der Lech als Cyborg und als Wildfluss (Der Lech – Geschichte und Zukunft), Augsburg 05.07.2012

- Wasserwirtschaftsamt Donauwörth: Studie vom 15.06.1983 zur Sanierung des Lechs zwischen der Staustufe 23 und dem Hochablaßwehr, Donauwörth 1983, S. 24.

- Und in dem bereits drei für möglich gehaltene Neubauten von Kraftwerken am Lech (Sandau, Kissing, Siebenbrunn) miteinberechnet wurden, die zusammen 151 GWh zusätzliche Jahreserzeugung bringen sollten, vgl. Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen: Bericht über den weiteren Ausbau der Wasserkraftnutzung in Bayern 1995, S. 21.

- Hier sei noch mal auf Dr. Pfeuffers Anmerkung verwiesen, dass „im Ganzen gesehen kein anderer bayerischer Fluss so dicht durch Stauwerke und Wehre verbaut“ sei wie der Lech, vgl. Pfeuffer, Eberhard: Der Lech, Augsburg 2010, S. 25.

- Den Unterschied zwischen diesen beiden Sichtweisen erläuterte Dr. Pfeuffer in einem Gespräch so: Man könnte den Lech und seine Landschaft auch subjektiv für schön und natürlich empfinden, wenn beides ausschließlich von Allerweltsarten geprägt sei. Im Rahmen einer biodiversitätsorientierten Sichtweise wäre hier allerdings der Verlust seltener Arten zu beklagen.

- Hiermit beschäftigte sich wiederum Dr. Lindl in seinem Vortrag an der Universität Augsburg: Er stellte die These auf, dass am Lech in Bayern nach 1914 gar keine autonome Flussbaupolitik mehr betrieben werden konnte, weil Eingriffe am Lech in Tirol seither den Geschiebehaushalt auch in Deutschland störten und der Fluss so in ein Ungleichgewicht gebracht wurde. Vgl. Lindl/Soentgen: Der Lech als Cyborg und als Wildfluss.

- Hier wäre dann noch die besondere Brisanz gegeben gewesen, dass sich alle Einwirkungen auf den Lech flussaufwärts in ihrer Gesamtheit auswirkten und schließlich noch die Koordination mit dem Flussbau an der Donau erfolgen musste.

- Die Vorlesungsreihe wurde vom Lehrstuhl Bayerisch Schwäbische Landesgeschichte und dem Wissenschaftszentrum Umwelt der Universität Augsburg organisiert.

- An diesem Lehrstuhl arbeitetes auch Dr. Stefan Lindl mit. Im Sommersemester 2012 bot der Lehrstuhl ein Hauptseminar an mit dem Titel „Isar, Lech und Fils. Geschichte von Flüssen im 19. und 20. Jahrhundert“. Der Beitrag zu der Ringvorlesung von Frau Prof. Krauss am 10.05.2012 mit dem Titel „Isar und Lech – Geschichten von Naturschützern und Modernisierern“ befasste sich vor allem mit der Zeit zwischen 1900 und 1950 und basierte sehr stark auf Archivrecherchen, die sie zu diesem Zeitpunkt, wie es durchklang, noch weiter betrieb.